|

Источник haile-rastafari.livejournal.com 15 июн, 2015 12:00 PM

(Правдинформ 15.6.2015)

«Записки международного террориста»

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Снова после долгого перерыва я продолжаю серию статей «Записки международного террориста». Мой сегодняшний рассказ относится ко времени окончания зимней кампании 2015 года. И освещает он ещё одну сторону войны. Ту, о которой я до этого не говорил и, очень надеюсь, что снова говорить о ней у меня не возникнет повод. Но она существует, эта сторона. И она совершенно неотделима от любой военной реальности, точно так же, как фронт и тыл.

ГОСПИТАЛЬ ИМ. ВИШНЕВСКОГО

— Даже и не мечтай, Шекспир. – Медсестра Маша смотрит на меня с непреклонностью танка. – Какой, на фиг, Углегорск? У тебя 38 и 5.

Рассматривает градусник, который я пять минут назад сам ей вручил. Лучше бы с собой унёс. Ну, вот за каким лешим меня понесло в медпункт? Сутки после Песок нормально же всё было, вроде. Отлежался слегка. Малость полегчало. Ну, да, штормило. И даже где-то «вертолётило». И что с того? Думал, какая разница, всё равно пять суток отдыха. Вот что мешало Варягу объявить срочный набор добровольцев в сектор Дебальцево на полчаса раньше – до того, как я дошёл до Маши с её градусником?

— Мария. – Пытаюсь включить обаяние. – Слушай, ну я нормально себя чувствую. Через пару дней оно само пройдёт. И потом, на фронте всё быстрее вылечивается за счёт напряжения возможностей организма…

— Шекспир! – Танк превращается в батарею гаубиц. – Ты свой кашель слышал? А какого ты цвета видел? Ты, вообще, когда в зеркало смотрел крайний раз? В общем, некогда мне с тобой спорить. Завтра поедешь на госпиталь, пройдёшь осмотр у военврачей, вот им и будешь рассказывать про «напряжение возможностей».

Спорить бесполезно. Понимаю это и решаю не тратить дальше силы на эту Брестскую крепость. Тем более, что их и правда как-то не особо много. Выхожу на лестницу и вижу добрую половину отряда, несущуюся вниз в полной боевой. У половины цвет лица не лучше моего. Но им хватило ума не приближаться к медпункту. Тихо матерюсь.

А быстро они собрались, однако. И правда там в Углегорске что-то случилось. Подхожу к Кипишу. Он тоже не уехал, но по другой причине: Варяг оставил его на расположении за старшего.

— Что за дела, Кип? Что за аврал у них там? Мы ж Углегорск уже взяли и, вроде как, даже плотно зачистили.

Обычно нехорошо улыбающийся и полные ехидства Кипиш мрачен и погружён в себя.

— Шекспир, там задница полная. Укропы пошли на прорыв. И, по ходу, у них получается. Сейчас срочно собирают подкрепление по всем подразделениям. Ну, ты сам не салага уже. Понимаешь, что это значит, если идут только добровольцы.

Я понимаю. Очень хорошо понимаю.

— И что за позиция?

— Позиция… - Кипишь со вздохом вспоминает чью-то мать. – Да залюбоваться, а не позиция, Паша. Два холмика. Разведданных ноль. БК – по минимуму. Одна граната на пять человек. Три подствольника на всю толпу. Холмики надо занять и перекрыть местность. А они сами по себе – та ещё прелесть. Терриконы, грунт сам понимаешь, какой, да ещё и поросли лесом. Успели уже. Чего там, никто не знает. Там вообще вся укропская армия сидеть может. А делать нечего. По ходу, там сейчас вообще других вариантов нет.

За окнами раздаётся грохот. Довольно близко: стёкла в рамах завибрировали так, что у меня загудели зубы. Сегодня стрельба по городу напоминала настоящий шквал и основным сектором их огня был наш район. Кипиш снова вспомнил чьих-то родственников, после чего добавил:

— Сказали, что едут не надолго. Сутки – это максимум. Отгонят салоедов обратно и вернутся назад.

— Уверен?

— Издеваешься? Конечно нет.

«To arms! To arms! And conquer peace for Dixie!» - звучит откуда-то мелодия гимна Конфедерации американского Юга. Я вдруг понимаю, что на несколько минут впал в ступор и это мой собственный телефон в кармане горки настойчиво требует внимания. Стою в курилке. В пальцах наполовину истлевшая сигарета. Как я сюда попал, вообще? Н-да. Надо бы пойти прилечь, а то как-то я и правда неважно себя ощущаю. Достаю трубку. Звонит Шах. Он двадцать минут назад уехал вместе со всеми в Углегорск.

— Шекспир! – фоновый звуковой ряд в трубке не лучше, чем за окном. – Слушай… По-братски… Я там в стиральную машину свою горку засунул. Она достирается через пару часов, достань её оттуда, а? Ну, и сушиться повесь. А то это всё так быстро… Ну, ты в курсе, в общем.

— Не вопрос, брат. Сделаем.

— Спасибо, Шекс. От души…

Связь вдруг прерывается. Одновременно с этим грохот за окном перерастает в рёв. Здание дрожит и я, на всякий случай, хватаюсь за дверной косяк. Свет гаснет. Понятно. Опять в подстанцию попали, гады. Выбрасываю сигарету в окно и решаю помыть руки. Краны отзываются хриплым шипением. Воды в них нет. Так. Вот это уже плохо. Если ещё и насосы вырубились – значит попали серьёзно. На улице уже стемнело. Захожу в свою комнату и зажигаю свечку, оставшуюся здесь ещё от Серёги Таксиста. Царство ему Небесное. А телефон почти сел. Вот это плохо. Совсем плохо. Мне оставаться без связи никак нельзя. Впрочем, есть вариант… Коварно ухмыляюсь и достаю из сумки ноутбук. А заодно и USB-шнур, через который, обычно, перекачиваю фотографии с телефона на компьютер. Мало кто в мирной жизни обращает внимание на то, что у этого шнура есть ещё одна функция, дополнительная и такая полезная в реальности войны – через него мобильный телефон подзаряжается от батареи ноутбука. Медленно, отнюдь не резво, но всё же это совершенно незаменимый резерв электричества в ситуациях, подобных этой. Серебристый прямоугольник с надписью «VAIO» кладётся на кровать Шаха. Сегодня она ему всё равно не нужна. Я подсоединяю телефон к батарее. И ложусь на свою кровать, громко скрипя металлическими пружинами сетки. Полежу часок. Может даже вздремну, если «саундтрек» за окном мне это позволит. И если я вообще переживу эту ночь. В чём, если честно, у меня далеко не стопроцентная уверенность. Как и у всех жителей Донецка в эти часы.

***

В комнате светло. Резко поднимаюсь с кровати и тут же едва не падаю. Голова как-то нехорошо кружится. Похоже, я отрубился до утра. Как-то даже и не заметил. Смотрю на время. Как раз начинается завтрак. Но есть, почему-то, совершенно не хочется. Света в казарме по-прежнему нет. Как и во всех домах квартала. А может и не только квартала? Беру телефон и пытаюсь позвонить.

«Абонент отключен или находится вне зоны действия сети» - сообщает мне бесстрастный женский голос из динамика. Да уж. Похоже, весь Киевский район без света. По крайней мере, мне очень хочется верить, что причина именно в этом. Выхожу из комнаты и сталкиваюсь с Кипишем и Балу.

— Здорово, парни.

Жмём друг другу руки.

— Ну, что, за пацанов что-нибудь слышно?

— Да нифига. – Балу невесел. – С ними ещё вчера вечером связь пропала. Наглухо. Где-то через полчаса, как они в Углегорск приехали. Начали выдвигаться, и всё, тишина.

— А что вообще оттуда слышно?

— Да ничего хорошего, Паша. Хохлы в прорыв танки кинули и несколько батальонов нацгвардии. Там сейчас такое шапито, что вообще непонятно, чего и где происходит.

Я ничего не отвечаю. Танки, значит… И одна противопехотная граната на пять человек.

— Шекспир. – Кипиш смотрит на Балу – Мы, собственно, к тебе шли. Давай собирайся по быстрому. Балу тебя в госпиталь отвезёт. Или ты пешком туда идти хочешь? Положат – отзвонишься.

— А если не положат?

— А если не положат, вот тогда пешком обратно доберёшься. Транспорт не ходит.

Понятное дело. Здесь ведь, в основном, троллейбусы. А они без электричества ездить не умеют.

Быстро собираю вещи и выхожу из комнаты, торопливо запирая дверь. Через десять минут мы уже подъезжаем к приёмному покою военного госпиталя имени Калинина. Выхожу и умиляюсь полёту местной дизайнерской мысли: прямо перед входом стоит урна, сделанная из хвостовой части ракеты «Ураган». Бытие определяет сознание.

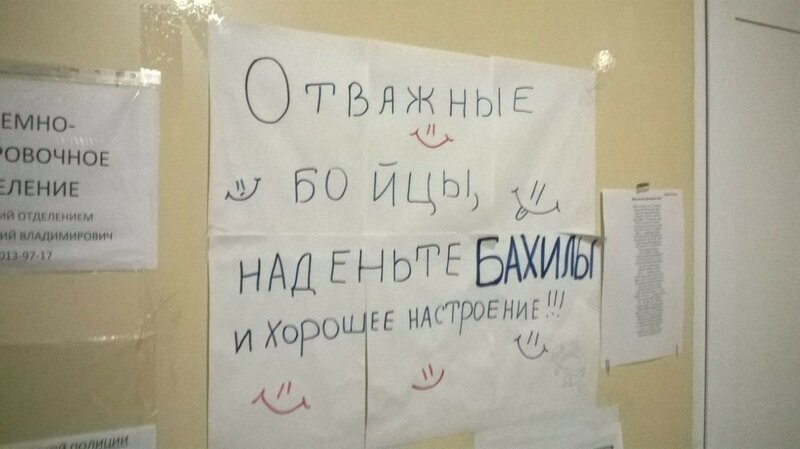

Входим в приёмный покой и на доске объявлений видим жизнерадостный плакат: «Отважные бойцы, наденьте бахилы и хорошее настроение». А настроение и вправду поднимается. Тем более что на улице аномально тихо. Никто не стреляет. То ли хохлы устали, то ли ещё не проснулись. Иногда так бывает. Даже убийцам бывает нужна передышка.

Рядом ещё одно объявление, извещающее нас, что сегодня приёма пациентов нет. Причины не озвучиваются, но мы и не спрашиваем. Здесь вообще не принято спрашивать в таких случаях: война, знаете ли, и если военный госпиталь не принимает, значит причины для этого есть.

Балу задумался.

— Ну, что, Шекспир, значит, повезу тебя в «Вишневского». Это госпиталь гражданский, но наших там тоже много.

Доезжаем быстро. Балу, удостоверившись, что здесь пациентов принимают, уезжает по своим делам. Я захожу в смотровую и снова получаю градусник. Пока я меряю температуру, врач (совсем молодая девчонка с усталым лицом) включает радио.

«…Достигнута договорённость о том, что через три дня в Минске снова соберётся контактная группа по мирному урегулированию…»

Я вдруг замечаю, что весь медперсонал в смотровой замер и вслушивается в слова диктора. Что происходит, понять не сложно: они ждут. Они надеются. Им уже всё равно – они просто хотят, чтобы это прекратилось. Я их понимаю. Осуждать этих людей, надеющихся на то, что будет новое перемирие, может только тот, кто сидит на диване в далёком тылу и рассуждает о высоких материях перед уютным экраном компьютера. Мне всегда было интересно посмотреть на таких оленей, окажись они хоть на секунду в ночном Донецке во время, скажем, январских обстрелов. Что бы они тогда запели? Хороший вопрос. Впрочем, перспектива очередного перемирия здесь тоже воспринималась неоднозначно. Все помнили, чем закончилось предыдущее.

Юная леди-доктор смотрит на мой градусник, после чего красноречиво смотрит на меня. Уже через десять минут я на верхнем этаже оформляюсь в инфекционное отделение. Бокс. Карантин.

— Ещё один ополченец? – полная медсестра в годах заполняет карточку. Кажется, что она совершенно не удивлена.

— А что, наших тут много?

— Да тут все ваши. Всё мужское население карантина и ещё среди женщин пара человек. Откуда вы, молодой человек?

— Республиканская Гвардия, 5-я батальонно-тактическая группа, 3-я рота. Только с Песок приехал.

Медсестра отрывается от писанины и поднимает на меня глаза.

— 5 БТГр? Так у нас уже лежит человек из вашего подразделения. Позывной… - Она начинает листать журнал. – Позывной у него «Пчёл».

— Пчёл?

А ведь он и правда тоже заболел. И со вчерашнего дня я его действительно не видел.

— Да. А как вы хотели, Павел Сергеевич? У вас там, похоже, эпидемия начинается.

Об этом мы уже и сами догадались. Окопные эпидемии – бич любой армии, воюющей в экстремальных условиях. Ещё хорошо, что сейчас это грипп, пусть и протекающий в очень тяжёлой форме. У наших предшественников были тиф и холера. Но в остальном всё начало развиваться по стандартной схеме для подобных бедствий. Знаете, чем окопные эпидемии особенно страшны? Тем, что в окопах, в основном, находятся сильные и физически крепкие мужчины, а это значит, что болезни, начинающие их косить, зачастую, представляют из себя наиболее жёсткие и беспощадные хвори – со всеми остальными иммунная система бойцов справляется. Эдакий «естественный отбор» среди патогенов, который проходят самые свирепые штаммы вирусов. И ведь окопы – это только начало. Настоящие проблемы начинаются тогда, когда вспыхнувшая на фронте и расползшаяся по блиндажам и казармам зараза, выплёскивается в тыл. Начинает собирать свою дань с гражданского населения, которое хуже снабжается, хуже лечится, хуже ест. А до этого сейчас оставалось уже совсем немного. Неделя-две максимум.

— Эээ… Уважаемая… - Ищу взглядом бэджик с именем. Не нахожу. – А можно попросить определить меня в ту же палату, где мой товарищ лежит?

На меня вновь смотрит пара утомлённых глаз.

— Да я уже вас туда записала. Вы ж все так проситесь, ребята. На палатах можно уже таблички вешать: «Спарта», «Сомали», «Восток», «1-я Славянская бригада». Ну, и номера ваших батальонов тоже уже скоро вешать будет можно. Лучше скажите: когда это кончится всё? Мир будет?

— Будет. Когда Львов возьмём. – привычно отвечаю я.

— Скажите… - она вдруг оживляется, хоть и начинает, отчего-то, говорить полушёпотом. – А они там, в Минске, договорятся? Как вы думаете? Нас перестанут бомбить?

— Не знаю.

Я мрачнею.

— Даже если договорятся – это не навсегда. Сами понимаете – они не успокоятся.

— Ну, да… Ну, да… Ну, а вдруг? У меня сестра на Петровке живёт. А по Киевскому району сильно бьют.

Я ничего не отвечаю. Киевский район… Не вам одной его бомбёжки сердце рвут, милая женщина. Не вы одна стискиваете зубы, каждый раз, когда слышите звук разрыва с того направления… Не вы одна…

Молча забираю больничную пижаму и, не оборачиваясь, иду в 7-ю палату. Своё новое жилище на ближайшие несколько дней. Или недель. Кто его знает.

Пчёл, при виде меня, резко оживляется.

— О, Шекспир, здорово! Ты, я смотрю, уже даже и обмундирование получил?

— Ага. Радует меня местная организация: только зашёл в часть – сразу выдали форму.

Больничная пижама ядовито-красного цвета с бело-синими полосками подвергается тщательному осмотру.

— Пчёл, а ведь чёткая снаряга! Посмотри, она ж цветов флага Новороссии!

***

— Молодой человек! – медсестра трясёт меня за плечо. – Вы уже пять часов так лежите и смотрите потолок.

Я мотаю головой. А ведь и правда. Лёг и провалился в какой-то колодец. Комната словно кружится вокруг своей, неведомой мне оси. Пытаюсь встать. Но не получается даже приподняться на локтях. Из меня словно выпустили воздух.

Снова градусник. После замера температуры лицо у медсестры медленно вытягивается.

— У вас почти 40. Почему вы не обратились?

— Да не знаю я. Как-то лёг и выпал из реальности.

— А сами вы чего к нему не подошли? – вмешивается в разговор Пчёл.

— А смысл? – из голоса медсестры снова исчезают эмоции. – Лекарств же всё равно нет. Вот когда вам из вашего подразделения их привезут, тогда и начнём лечение. А пока могу дать только жаропонижающее в таблетках.

Я с трудом понимаю суть их разговора. Голоса звучат словно через стену. Струятся, как тяжёлый сигаретный дым и смешиваются с грохотом обстрела за окнами. А бьют очень сильно. Периодически здание вздрагивает и гудит, а стёкла тревожно позвякивают.

— Ну, давайте хоть это. – Пчёл негодует. – Вы на него посмотрите хотя бы. Он же просто загнуться может.

— Завязывай, Пчёл. Не дождётесь. – Голос звучит тихо, но улыбнуться получилось. Правда, подозреваю, что как-то неубедительно.

— Я вам объясняю: лекарств в госпитале нет. Вообще. Так, ерунда всякая. Лечим тем, что сами пациенты достать умудряются. Или тем, что им из их подразделений приносят. Даже это жаропонижающее от другого пациента осталось. Его вчера выписали. Но оно тоже ерундовое.

Впрочем, ерундовое жаропонижающее действует. Через десять минут чувствую, что начинаю отключаться.

— Пчёл. Позвони на казарму… Шах в стиралке свою горку оставил. Пусть пацаны её вытащат.

То, что он ответил, я уже не слышу.

***

«…Теперь уже можно точно сказать, что так называемый «Дебальцевский котёл» окончательно замкнут. Впрочем, части украинской армии по прежнему активно атакуют позиции ополчения в районе Углегорска. Пресс-секретарь министерства обороны самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что, не смотря на тяжёлые бои, все попытки ВСУ прорвать окружение не увенчались успехом… К другим новостям: продолжается подготовка сторон к завтрашней встрече в Минске…»

Открываю глаза. Пчёл слушает радио. Впрочем разбудило меня не оно. Обстрел за окнами, казалось, не стихал ни на минуту.

— Который час?

— Проснулся? – Пчёл запивает какие-то таблетки. – Ну, ты часов пятнадцать проспал. А у нас пополнение. Выйди в коридор.

И правда. Теперь в наши стройные ряды вливался Боня, которого как раз сейчас оформляла новая медсестра. Помоложе и постройнее.

— Какие люди. Привет, Виталя!

— Здорово, Шекс. Ну, чё вы тут? Отдыхаете?

— А как же. Чего у вас на казарме?

— Да света до сих пор нет. И воды тоже. Третий день уж пошёл. По Киевскому району так нападало, что чинить долго придётся.

Мысленно я весело матерюсь: получается, что шаховская горка киснет в стиральной машине уже третьи сутки и доставать её оттуда бессмысленно – она вся в порошке. Интересно, на что она будет похожа, когда свет дадут?

— Ну, как вы, мальчики?

Медсестра Маша выглядывает из-за двери.

— Я вам лекарства привезла. Что смогли – то собрали. Правда, пока на двоих. Кто ж знал, что Боня тоже на госпиталь поедет? Кипиш, кстати, тоже свалился. Но он на казарме остался. Офицеров кроме него там больше нет. Все или на фронте, или на выезде. Вот он и болеет по месту службы. И Аватар. И Суржик. Вообще, к концу недели половина отряда лежать будет, по ходу.

— Маш. Пацаны с Углегорска вернулись? Их же, вроде, на сутки отправляли?

Маша мрачнеет. Всё становится понятно без слов. Нет, не вернулись. И неизвестно, когда вернутся. Если это произойдёт вообще.

— Шекс, там полный абзац. – Боня тоже не весел. – Укропы прут напролом. От наших вообще никаких вестей. На позиции, где они стояли, батальон «Донбасс» вылез в полном составе. Почти тысяча рыл, а наших – неполный взвод. Да укры ещё и с танками припёрлись. Вообще поговаривают, что наши в окружении, но это так, слух…

Бум… Бум… Бум…

Мы инстинктивно приседаем. Этот звук мы знаем хорошо. Слишком хорошо. Звук, отдалённо схожий со звуком открывающейся бутылки шампанского.

Звук восьмидесятого миномёта. И он близко. Слишком близко.

— Твою мать… Диверы!

Я киваю. Боня прав. Чертовски прав. Потому, что миномёт – это ни то, чтобы очень дальнобойное оружие. И миномёт, работающий в центре Донецка, может работать только по одной цели.

По Донецку.

Мы прекрасно знаем, что это правда. И ничего не можем сделать: практически все военные, находившиеся в городе, выведены на передовую. На фронте сейчас важен каждый человек – в тылу были только раненые. Оставшиеся в городе мобильные группы МГБ сбились с ног. Но их мало. Слишком мало. Основная часть из них тоже на передовой. И, пользуясь этим, через дыры во фронте в город полезли диверсанты врага. Рыскающие по улицам ДРГ укропов действовали по схеме, которую мы отлично знали ещё с боевых. Передвигаясь на джипах или мини-грузовиках, они возили с собой 82-е миномёты – своё излюбленное оружие. Они останавливались, в течении пяти минут разворачивались в стрелковый порядок, отрабатывали по сектору и очень быстро уезжали. На всё это у них уходило очень мало времени. Они ведь практически не целились: как и дальнобойная артиллерия так называемой «украинской армии», они били по жилым массивам. Их не интересовали военные объекты. Их целью были люди. Как и целью всего этого поганого, тошнотворного «украинского государства». Чем больше мёртвых гражданских – тем лучше. Они же не люди – они же «вата»! Чем больше мёртвых детей – тем лучше. Они же не дети – они «личинки колорадов»! Чем больше разрушенных домов – тем лучше. Лишь бы не досталось «москалям»! Больше крови. Больше боли. Больше горя. Будто они питались всем этим. Их ловили и расстреливали. Но их было слишком много. И когда в Донецке слышали миномётные выстрелы – то никто не знал, по чью душу сейчас прилетит смерть. Потому, что прогнозу это не поддавалось в принципе.

— Что это они возле госпиталя фестивалят?

— Не знаю, Боня. Может просто засели поблизости. А может и пристреливаются. Кто его знает. Тебе не пофигу?

— Пофигу. По-любому.

— Аминь. А вот гражданских жалко, Виталя.

— То да.

За стеной снова включается радио: «…Бои в районе Углегорска не стихают. О потерях сторон, на данный момент, ничего не известно. К другим новостям: за последние сутки обстрелы Донецка и Горловки усилились. Интенсивной бомбардировке снова подвергся Киевский район…».

***

Вскоре наши ряды снова пополняются. С казармы к нам приезжает Тацик – муж медсестры Маши, воюющий в нашей роте. Это ожидаемо – на боевые он уже поехал больным. Просто не захотел на больничный. А бункер таких вещей не прощает. И теперь у Тацика, помимо окопного гриппа, на лицо были все признаки начинающейся пневмонии. Впрочем, держится он бодро. Здоровый он. Есть такой момент.

— Парни, кушать кто будет? – оживляется Буран. Единственный, лежащий в нашей палате, боец не из нашего подразделения.

Бороду и гриву Буран не стрижёт вообще. И занят, в основном, двумя вещами: когда он не ест – он спит. Практически, просыпается он только ради еды. И то не вполне сам – мы его будим. У Бурана застарелое воспаление лёгких (которое он не лечил, предпочитая, как и все мы, не лечиться до последнего) и не менее застарелое тяжёлое сотрясение мозга – последствия контузии, полученной им ещё летом. В инфекционке он лежит на всякий случай: когда вокруг начинает бушевать эпидемия, то любого человека с сильным кашлем и слабостью автоматически закрывают в карантин. Так, на всякий случай.

А ещё Буран – единственный человек в нашем боксе, как-то ухитряющийся употреблять в пищу то, что нам приносили на обед. Вообще, местную кормёжку очень точно описал Пчёл, вспомнив старый афоризм: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу». Авиценна, сказавший эту фразу несколько столетий назад, обосновывал её с медицинской точки зрения (судя по всему, даже в средневековой Персии увлекались диетами). Но в нашем случае всё было несколько иначе. Формально, кормили нас завтраком и обедом (на ужин продовольствия уже не было). Но в реальности же был только завтрак. Потому, что если бы Авиценна увидел, чем нас потчевали в обед, он бы явно пересмотрел свою точку зрения на то, что именно надо отдавать врагу. Официально эта белёсая субстанция именовалась «ухой». И рыба в ней действительно содержалась. Об этом явственно свидетельствовал густой смрад, исходивший от оного блюда. Причём, дальнобойность смрада была такой, что снулые зимние мухи падали замертво в другом конце коридора, когда тележка с «ухой» только выезжала с кухни. Никто из нас особо не возмущался. То, что еды просто нет, понимали все. Но и другое не было ни для кого секретом: «уха» была абсолютно несъедобна. Тацик, в первый день рискнул её попробовать. И рассказ о результатах дегустации я, пожалуй, пропущу. Как у Бурана получалось есть то, от одного запаха чего тошнило всё отделение, оставалось для нас загадкой.

Что же до относительно нормальной еды, то с ней дела обстояли точно так же, как с лекарствами: мы ели то, что нам приносили боевые товарищи. Ну, или женщины. Кому как повезло в этой жизни. Впрочем, принесённую еду мы делили на всех. Никто и никогда этого не оговаривал – это было чем-то, само собой разумеющимся. Чем-то «по умолчанию». Война – страшная вещь, но даже у неё есть светлые стороны. Ничто лучше, чем война, не учит людей быть людьми: помогать друг другу, держаться друг друга, по-настоящему дружить. И по-настоящему любить. Никому из нас сейчас даже в голову не пришло бы не поделиться едой с тем, кто рядом. Никто из нас сейчас даже подумать не мог сказать: «Это моё». И без разницы, что мы ни так уж и хорошо были знакомы друг с другом, не росли в одном дворе, не ходили в одну школу, не крестили вместе детей и не были друг другу роднёй. Просто здесь всё иначе. И по-другому этого не объяснить. Вот и возникал стихийно общий продовольственный резерв нашей палаты. Из него каждый брал то, к чему тяготела его душа. А тяготела она у всех по-разному. К примеру, на моё варенье из айвы поглядывал только Буран, который всё время спал.

— Нет, Буран. Приятного тебе аппетита. Н-да…

Мой сарказм доходит до всех, кроме самого Бурана. Он, казалось, искренне не понимает, почему мы это не едим и, вскоре, уже снова медитативно поглощает дурно пахнущее месиво цвета побелки.

— Ну, что, ребята, как вы сегодня?

В палату заходит наш лечащий врач Артур Юрьевич. Он ярко выраженный представитель местной армянской диаспоры. А это значит, что у него, как и у всех местных армян, слово «местный» явно доминирует над словом «армяне». По сути, от представителей армянского народа в нём были только имя и внешность. Впрочем, даже внешность его была достоянием его народа лишь отчасти – мимика в этот список не входила. Во всём остальном он совершенно не отличался от тех местных, что являлись гордыми потомки Святослава и Александра Невского. Если разговаривать с ним с завязанными глазами, то ты будешь в полнейшей уверенности, что с тобой общается русский мужик откуда-нибудь из Макеевки. И это совершенно не удивляет. Донбасс – он такой. Он затягивает всех. Даже я, приехав домой в предыдущий раз, уже был уличён в том, что в моей речи начал проскакивать донецкий диалект. А наш доктор здесь родился. Что тут вообще сказать можно? Да ничего. Донбасс ассимилирует всех. Причём, делает это очень быстро.

— Так, Шекспир. Ты здесь задержишься ещё на неделю. Или на две. – Он листает документы и что-то в них помечает. – У тебя осложнения на лёгкие и гаймор. С сегодняшнего дня ты получаешь антибиотики. Тебе же их принесли? Вот и хорошо. К тебе, Боня, это тоже относится. А вот вы, Пчёл, завтра выписываетесь. Амбулаторно ещё пару недель посидите в казарме, а там посмотрим. Теперь… Таценко! Почему медсёстры жалуются, что вы не ночуете в палате? Что это ещё за дела? А если зав. отделением вас за этим поймает? Что тогда? Вы, хотя бы, можете делать это не так демонстративно?

— Нууу… - Тацик замялся. Он и в самом деле каждую ночь отчаливает в самоволку. Совершенно очевидно, куда и к кому. Впрочем, к утренним уколам он всегда является, так что выволочка Артура Юрьевича носит, скорее, символический характер. Его всё устраивает, но порядок быть должен. На том стоим.

…Удар приходит неожиданно. Стены дрожат. Пол под нами качнулся. Мы вскакиваем с кроватей и вылетаем в коридор, как и другие обитатели карантинного бокса. Это обстрел. На сей раз работают тяжёлые гаубицы. И работают близко. Один прилёт. Второй. Третий. Эти звуки не стихают ни днём, ни ночью. Они только перемещаются. И сейчас они переместились в наш сектор. Убедившись, что падает рядом, мы возвращаемся обратно. «Рядом» – это ещё не повод для того, чтобы мы начали беспокоиться всерьёз. Привыкли мы уже. Вот в чём дело. Вообще, как раз сейчас можно очень чётко отличить, кто, среди общей массы людей в одинаковых больничных пижамах, является ополченцем, а кто им не является. Ополченцы вернулись в палаты и разлеглись на кроватях, а гражданские так и остались стоять в коридоре.

Стрельба продолжается. К гаубицам прибавляются «Грады» и танки. Не хватает только «Точки-У» для полного счастья. С дальней периферии слуха в общий ансамбль вплетаются звуки бомбёжки, прилетающие от аэропорта и Петровки. Киевский район. Октябрьский микрорайон. Текстиль. Везде ревёт один и тот же хор гибели и хаоса, сливающийся в сплошной грохочущий гул. Посреди которого мы спокойно лежим на кроватях, уткнувшись в смартфоны. А какой смысл напрягаться? Падает не здесь. Падает «рядом». А если здесь упадёт как следует, то убежать мы всё равно не успеем. Мы это знаем. Да и надо ли убегать? Ведь если тебя настигнет на нижнем этаже, то высок шанс, что на тебя сложится всё здание. Так какой смысл бегать? Don't worry. Be happy.

К нам в гости заходит несколько парней из соседних палат. «Сомали» и «Спарта». За неделю, что я здесь лежу, мы уже начали, что называется, «дружить домами». Только они рассаживаются, вбегает медсестра.

— Ребята! Вы в подвал пойти хотите?!

Тишина, повисшая в нашей палате после этой фразы, заглушила собой обстрел. Один из бойцов «Сомали» резко оборачивается к медсестре:

— За какой хрен нас в подвал?

Хохотом оглашается едва ли ни весь этаж. Нет, мы конечно понимаем, что, на самом деле, она звала нас в бомбоубежище, но от этого нам не менее смешно. Слова «подвал» и «яма» в сегодняшнем Донецке очень далеки от своих первоначальных значений и вызывают совсем иные коннотации.

Медсестра смущается и тоже начинает улыбаться.

— Бессовестные! Я же не это имела в виду!

— Да знаем мы, знаем!

Хохот продолжается. Обстрел тоже.

«…Сегодня в Минске достигнуто соглашение о прекращении огня. Согласно подписанным протоколам, новое перемирие должно наступить 15 февраля в полночь по московскому времени. К другим новостям: солдаты армии Украины, находящиеся в так называемом «Дебальцевском котле» начинают массово сдаваться в плен. Теперь уже можно с уверенностью сказать, что группировка ВСУ, окружённая под Дебальцево, полностью разгромлена…»

Пчёл уже несколько дней, как покинул наши ряды и отдыхает на казарме. Радио теперь мы слушаем на телефоне Тацика.

Так значит, новое перемирие. И оно через несколько дней. Н-да… Теперь хохлы расстреляют по городу всё, что осталось у них на складах. Всё неиспользованное б/к будет выпущено по Донецку, Горловке, Луганску и другим городам Донбасса за эти несколько суток. Мы это знаем. Наш враг очень предсказуем. Но от этого не легче. Ни нам, ни простым людям.

— Так что на казарме слышно про пацанов, Тацик?

— Целы пацаны, Шекспир. Все целы. Почти. Чип «трёхсотый». Его взрывной волной об стену долбануло. Сотрясение мозга или контузия – что-то такое у него. А все остальные в полном порядке.

— Как они вырвались?

— Чудом, Шекс. Их Пушкин и Семёрка со своей группой из окружения вывели. Разведчики наши. А Риддик остался из пулемёта прикрывать отход. Тоже чудом потом вырвался. Его теперь к «кресту» представляют.

— Сильно.

Звук очередного близкого прилёта сбивает с мысли. Мы сегодня уже несколько раз выскакивали в коридор. Просто для того, чтоб в случае особенно близких «входящих» нас не посекло осколками выбитых стёкол. Медсестра в коридоре сидит подобравшись.

— Мальчики, когда же это кончится?

— Ну, 15 числа должно. На время. А там ведь снова начнётся, вы же понимаете.

— Понимаю… Но, может, не начнётся?

Человеку свойственно надеяться на лучшее в любой ситуации. Даже тогда, когда он понимает, что это не имеет смысла. Я не хочу её разубеждать. А зачем? Ведь, на какое-то время, укропы действительно уймутся. Пусть человек порадуется, пока имеет такую возможность.

Неподалёку снова отрабатывает миномёт вражеских диверов. Мы почти не реагируем. Если бы летело в нас – мы бы это поняли. По какой-то причине они облюбовали подступы к госпиталю и отрабатывают отсюда по два-три раза в день. То с одной, то с другой стороны. Бойцы МГБ практически все в Углегорске и Дебальцево. Вернутся они не раньше, чем последние очаги сопротивления армии укропов будут добиты. К сожалению, сейчас это важнее. Мы всё понимаем и нам остаётся только развести руками. Самым жестоким законом войны является арифметика. Холодная и безразличная. И с ней ничего нельзя поделать. Потому, что не уважать её – значит заранее обречь себя на поражение.

Наскоро покурив, возвращаюсь в палату.

- …Да ничего ты не понимаешь! Эту войну начали чужаки, которые на нашей планете живут и под людей маскируются! Люди сами когда-то прилетели с другой планеты. Их вимана потерпела крушение в Солнечной системе, они остановились здесь на ремонт, а потом вообще остались. А эти чужаки прилетели позже и теперь нам пакостят!

Застываю, как вкопанный. Через секунду всё становится ясно: это Буран снова включил свою любимую шарманку. Не так давно он решил развернуть свою агитацию в наших тесных рядах. Принялся зачитывать нам «Славяно-арийские веды» на сон грядущий. Я не возражаю: лично мне такие чтения замечательно помогают от бессонницы. В последнее время проклятые нервы совсем вынесли мозг, а тут пять минут – и ты уже спишь сном праведника. Малоразговорчивый Тацик реагирует так же предельно спокойно и флегматично. Вот и сейчас он валялся на койке и беззвучно ржал. А вот молодой и горячий Боня снова завёлся. Вообще, Буран с ним сильно рискует. На днях подобный разговор уже едва не закончился для него плачевно. Нет, Боня – хороший парень. Честный, прямой, без второго дна. Но если к простому парню с шахты начать приставать с разговорами о рептилоидах, то привести это может к самому неожиданному и, скорее всего, весьма печальному результату. Например, к «нанесению тяжких телесных». На что Боня, судя по всему, снова вполне отчётливо настраивался. У него вообще всегда всё на лице написано.

Но в этот раз Бурану повезло. Боне неожиданно кто-то звонит и из динамика его телефона едва различимо доносится женский голос. Может девушка, может мама, мне то не ведомо, но Боня резко растаял и, под грохот очередного близкого прилёта, быстро вышел в коридор, на последок буркнув что-то неразборчивое в адрес агитатора (вероятно, точно указав адрес, по которому ему следует пойти со своим фэнтези). Впрочем, Буран, казалось, этого даже не заметил. Он вообще имеет мощную способность абстрагироваться от окружающей среды. Хорошая способность. Полезная.

- …Мы, славяне и арийцы, самые первые заселили эту планету. Четыре племени было. Их и сейчас по цвету глаз различить можно. Которые с зелёными глазами – это «ха’арийцы». Которые с серыми – это «да’арийцы». С карими – это «рассены». А с голубыми – «святорусы». Вот так и можно различить, какого ты роду-племени…

Мне внезапно становится весело.

— Слушай, Буран! Скажи-ка ты мне, славному святорусу: а чёрные глаза у кого? Ну, совсем чёрные. Беспросветно.

Буран на секунду замирает, но процесс обработки данных длится не долго.

— Да это вообще чужие! Они из другой галактики, хотят нашу планету отнять.

Плохого настроения как не бывало. Н-да… И такое бывает. Подавляя приступ накатывающего хохота, заваливаюсь на кровать и достаю смартфон:

«Слушай, ты в курсе, что твои предки – инопланетяне?))))))))»

***

Взрывная волна сотрясает стены. Гаубица. Не просто рядом, а совсем рядом. За последние несколько минут было семь гаубичных прилётов. И каждый был всё ближе, и ближе, и ближе. Мы быстро выходим в коридор. Там уже всё население женских палат. В отличии от мужской части карантина, где ополченцы составляют 100% населения, они – почти все гражданские. Наша сестра там только одна из сорока человек. Госпитальная инфекционка уже забита под завязку, а ведь эпидемия только началась. Что будет дальше – думать не хотелось. Радовало только одно: мы живём в 21-м веке. Случись такое лет сто назад, и половина этих людей имела бы все шансы покинуть карантин «грузом 200». А сейчас медицина, даже при нынешнем плачевном состоянии здравоохранения Республики, всё же совершила серьёзный прорыв в лечении такого рода хворей и минимум 99% заболевших выживают. Но здоровье их всё равно будет подорвано. Слишком люто этот вирус брался за человеческий организм.

Хотя, подорванное здоровье – это сейчас не самая большая проблема. И не самая большая угроза. Страха у нас не было. Он давно умер. Но каждый из нас всё равно задумывался, что будет, если госпиталь накроет всерьёз. Пока Бог миловал, но входящие падали рядом. Совсем рядом. Казалось, украинские артиллеристы пристреливались по нам, роняя снаряды и ракеты вокруг больничного комплекса, старательно терзая землю по его периметру. Рано или поздно такое везение закончится, и что тогда? Ну, мы-то ладно, а гражданские? Поворачиваю голову и смотрю направо, туда, где сбилась в кучу притихшая толпа женщин разного возраста. Они испуганы. Они безумно испуганы. А если по зданию будет прилёт, то и вовсе начнётся паника. Это очевидно. И паника означает жертвы. Массовые жертвы. Но один прилёт – это Бог с ним. А если госпиталь начнут долбить прицельно, целенаправленно, умышленно, по наводке кого-то из местных крыс? В палате через стену от меня лежит глухонемая женщина. Она ведь даже не слышит всего этого и её шансы убежать самостоятельно равны нулю. Как и шансы половины тех, кто слышит. Выход очевиден: если начнётся, то эвакуацией гражданских будем заниматься мы – пациенты в погонах. И не важно, что половина из нас сами передвигаются с трудом. Всё равно это наш долг. Они нам верят. Верили вне этих стен, верят и сейчас. Это хоть какой-то шанс их спасти. Возможно, единственный шанс.

— Ну, и сколько можно людей мучить? Зачем вы вообще эту войну развязали?

Внезапно я вдруг понимаю, что обращаются ко мне. Удивлённо оборачиваюсь на голос. На меня смотрит только что заступившая новая медсестра.

— Простите, что?

— Когда это кончится, я вас спрашиваю.

— Нет, вы сказали немножко иначе. То есть, по-вашему, это мы всё начали?

— А кто? Если б не вы, они б сюда не пришли. Сидели бы все тихо по домам, всё бы и обошлось.

— А обстреливаем вас тоже мы?

— Вы, кто же ещё. Если от украинцев что и прилетает, то только в ответ. А люди страдают.

Вот это да. Человек, который верит украинским СМИ. Да ещё и в самом центре Донецка. Впервые за месяцы пребывания здесь я встречаю такую уникальную личность.

— Извините, а то, что в моём отряде почти все местные – это как? Они не в курсе, по-вашему, кто эту войну начал и кто по людям стреляет? Или они сами по своим домам бьют?

— Да дурни они. Надо сдаться и всё будет хорошо.

На скулах у Бони взбухают желваки. Он резко оборачивается и уходит обратно в палату. И я сам вдруг понимаю, что мои кулаки сжаты. Разжать не получается.

— Вы тут с автоматами бегаете, а из-за вас нашу мечеть разбомбили. Мы, крымские татары, её долго строили…

Так вот оно, значит, что. Понятно.

— Женщина, я знаю минимум двух крымских татар, воюющих в ополчении. Что про них скажете?

Она открывает рот, чтобы ответить, но не успевает.

— Да закрой ты пасть свою поганую, тварина! А то я об тебя сейчас эту швабру сломаю! Все люди как люди, а ты одна такая. Откуда ты вообще взялась, лярва поганая?!!!

Милейшая тётя Катя, наша уборщица. За две недели здесь я не слышал даже, чтобы она громко разговаривала. А сейчас она кричит, срывая голос, и надвигается на осёкшуюся медсестру. И вместе с ней всё ближе придвигается толпа женщин из карантина. Я вдруг чувствую, какое напряжение повисло в воздухе. Оно звенело, как струна. Как чёрная грозовая туча, оно наливалось свинцом, готовое в любую секунду разразиться зимним ледяным штормом. Медсестра это тоже поняла. Вероятно, это неповторимое ощущение, когда все до единого на этаже хотят тебя разорвать в клочья, втоптать в пол, размазать по стене. Военные, гражданские, персонал – все до последнего человека. Без малого, сотня пар разъярённых глаз. И я хочу вместе со всеми. Вот только мне нельзя. И никому из нас нельзя.

Вслед за Боней я тоже отворачиваюсь и ухожу в палату. У меня нет желания досматривать мизансцену. Накатывает ощущение какой-то невероятной брезгливости и тяжёлого отвращения.

А за окном снова грохнуло. И снова рядом.

***

Утро. День. Вечер. Всё слилось в один сплошной поток грохота. Земля ходит ходуном. Трясётся и подскакивает, как эпилептик. Кислый пороховой запах, обычно стелящийся у земли, впервые на моей памяти дошёл до верхнего этажа. «Грады» ложатся кассетами. Кучно. Чётко. Смешиваясь с гаубичными и танковыми прилётами. Диверы исчезли. Сегодня спрятались даже они. Сегодня… В день, быть может, самого страшного обстрела со времени начала этого зимнего сезона смерти. В последний день перед началом перемирия.

Солнце уже село. Мы в палате. Пытаемся слушать радио. В этот раз на моём телефоне. Тацик уже в самоволке.

«…Обстрел Донецка и Горловки не стихает на протяжении уже почти 24 часов. Артиллерия сторон работает на всей линии соприкосновения. Особенно тяжёлая ситуация складывается в крупных городах и густонаселённых районах… К другим новостям: боевые действия на территории бывшего «Дебальцевского котла» практически прекратились. Очагов сопротивления украинской армии почти не фиксируется…».

Буран меланхолично поднимается с койки. Он снова проспал весь день и обстрел не был ему помехой. Даже на обед не отвлёкся и тарелка с «ухой» дожидалась его на столе.

— Что-то мне кушать охота.

— Значит жить будешь, дружище.

Я перевожу взгляд на свою тумбочку. Моя чашка периодически мелко дрожит и по поверхности воды в ней расходится едва заметная рябь. Чай закончился и я развожу в воде айвовое варенье. И, кстати, получается очень вкусный «айвовый компот». Он бодрит. Да и витамины мне теперь ещё долго будут нужны в максимальном количестве. Выписка через несколько дней. Жду, не дождусь.

В палату заходит пожилой боец 1-й Славянской бригады. Позывной его я не знаю. Как-то не общались мы с ним. Так, здоровались в курилке, не более того.

— Пацаны, у вас сигареты есть? А то курить охота, а у меня закончились.

— А ну, подходи-ка!

Буран оживляется. Сослуживцы из бывшего «Оплота» на днях привезли ему целый мешок бракованных сигарет с донецкой табачной фабрики. Курить их было можно. Просто у некоторых отвалился фильтр, некоторые были кособоки, какие-то короче, какие-то длиннее известного международного стандарта «king size». А попадались и вовсе уникальные экземпляры: сигаретины длинной в полметра. Просто куски сигаретной ленты по какой-то причине не порезало конвейером и они ушли в брак. При виде их наш комментарий был однозначен: «Донецкие сигареты настолько суровы…».

Такая практика не была редкостью: сигарет на фронте остро не хватало и подобный «подгон» вполне мог считаться королевским.

Ошалевший от счастья боец сгребает две горсти «суровых сигарет» (по одной в каждую руку), благодарит и удаляется, довольно улыбаясь.

— Буран, ты этот мешок год курить будешь.

— Ну, так!...

…Глухой удар приходит из неоткуда. Мы инстинктивно хватаемся за стены. Здание вдруг выгибается дугой, натягивается, как тетива лука, и резко расслабляется, раздаваясь крупной дробящей дрожью. Звук приходит долей секунды позже. Он врывается внутрь, раскалывая воздух, как гранитную плиту. Окно с хрустом распахивается и бьётся в стену, чудом не впечатав в неё стоявшего рядом Бурана. Чудом же и стекло остаётся целым. Моя чашка с «айвовым компотом» подскакивает и летит на пол, обдавая серый линолеум рубиновыми брызгами. В коридоре слышен грохот выбитых окон, звон летящего стекла и стук падающих и разлетающихся на куски цветочных горшков.

— Прямое попадание! Все на выход!

Мой крик прерывает второй прилёт. Рядом. Почти впритык. Здание снова вздрагивает.

Вылетаем в коридор. Там уже все. Пожилая дежурная медсестра мечется по этажу, пытаясь хоть как-то организовать пациентов. На лицах ужас. Все всё поняли. Недалеко от меня совсем старая женщина, выбежавшая из палаты босяком, ранила ногу битым стеклом и тихо плакала. К ней уже устремились медсёстры.

Снова удар. Снова грохот. Снова сотрясается всё вокруг.

— К стене! Присесть! Обхватить голову руками!

Я кричу, забыв про кашель. Кричу то, чему меня научили на Песках. Они слушаются. Через секунду все гражданские уже сидят у стены, съёжившись в «позе зародыша».

Поворачиваюсь к дежурной медсестре.

— Медперсонал занимается лежачими, остальных выводим мы.

И не дожидаясь ответа, подбегаю к глухонемой женщине. Единственной, кто не присел у стены. Она меня просто не слышала.

Подбегаю, поворачиваю её лицом к себе и максимально разборчиво говорю:

— Идите за мной.

Она понимает. Я беру её под руку и практически волоку к лестнице вниз. Рядом Боня уже собрал значительный женский коллектив и гонит его в том же направлении. Красавец, брат. Бежим по лестнице вниз. Похоже, что мы первые. На других этажах только начали приходить в себя.

Новый взрыв. Снова рядом.

— Да что ж они творят, суки рваные! – Боня отчаянно матерится, вспоминая всё, что он знает о русском мате. – Это ж они специально по больнице хреначат, мрази конченые!

— Хорошо, что они косые.

— По-любому.

Подвальный этаж. Пациенты и медсёстры, не останавливаясь, забегают внутрь. Я останавливаюсь у входа. В бомбоубежище мне определённо не хочется. Оглядываюсь. Вокруг меня парни из карантина. Ополченцы. В подвал не зашёл ни один. Все стоят и смотрят друг на друга. А падать-то перестало. И чего туда идти, спрашивается?

— Ну, чё, пацаны, пошли обратно.

Поднимаемся наверх бодрой вереницей. Бойцы в форменных ядовито-красных пижамах цвета флага Новороссии. Интересно мы, наверное, со стороны выглядим. Колоритно.

Навстречу нам уже волокут пациентов из других отделений. Смотрю на время: на всё у нас ушло чуть больше пяти минут. А эти только проснулись. Гражданские. «Нонкомбатанты», блин.

Поднимаемся на верхний этаж. Больница пуста. Эхо гуляет по коридорам и лестничным пролётам.

— Парни, да тут всё в нашем распоряжении! Гуляй – не хочу.

Пацаны смеются. Настроение у нас нездорово хорошее. Ну, это не удивительно. Я заметил, что после боя или обстрела оно очень часто резко поднимается. То ли в адреналине дело, то ли просто психологическая разрядка. Не важно. Мы идём и травим анекдоты, кто-то рассказывает захватывающие и явно сказочные истории из своего опыта общения с противоположным полом. Кто-то шутит, что раз мы здесь теперь одни, то неплохо было бы сходить на разведку в хранилище медицинского спирта. Я просто курю. «Обожаю запах напалма по утру», так сказать.

Заходим в палату и обнаруживаем там Бурана, сидящего за столом и преспокойно поглощающего еду возле выбитой оконной створки. Словно ничего и не случилось.

— Блин, Буран, ну ты животное. Вокруг взрывы, а он жрёт.

— Так я это… Кушать хочу.

Буран тоже весел.

— Слушай, Шекспир, а классное у тебя варенье. – Он намазывает на хлеб айвовую мякоть, поливая её искрящимся сладким сиропом. – Прямо, как у нас в Одессе.

— Чего?! Буран, ты что, одессит.

— Ага. – Он улыбается во все во все имеющиеся у него зубы и кивает, тряся лопатообразной бородой.

Мне становится ещё веселее. Я достаю смартфон и набираю сообщение: «Представь себе, это чудовище космическое – твой земляк.))))))))». Отправляю и снова смотрю на довольного Бурана. Что-то в его поведении кажется мне странноватым… Господи, твоя воля! Да он же вареньем «уху» закусывает! Жесть.

— Буран, братишка. Вот ты мне скажи, только честно: как ты вообще эту дрянь есть можешь? Там же от одного запаха весь этаж выворачивает.

— Так мне это… Как по голове прилетело, так я запахов и не чувствую. Вообще.

Мы столбенеем. Через секунду Боня начинает так громогласно хохотать, что уши закладывает. Его сгибает пополам и трясёт. Я пытаюсь сдерживаться, но это бесполезно – из глаз начинают течь слёзы и, в итоге, меня тоже разрывает диким хохотом. Вот оно, значит, что! А мы себе уже весь мозг сломали.

Я подхожу к окну и высовываюсь наружу, чтобы хоть чуть-чуть продышаться. Свежий холодный воздух чёрной зимней ночи врывается в лёгкие и прочищает голову. Он пьянит и бодрит, как хорошее красное вино.

И я вдруг понимаю, что снаружи тихо…

Полночь уже наступила и всё смолкло, как по мановению волшебной палочки. Эта тишина звучала громче любого артобстрела. Она заливала всё вокруг своим непривычным и ошарашивающим безмолвием. Отсутствием звуков смерти, от которого мы уже так сильно и, казалось, безвозвратно отвыкли.

А там впереди, на тёмных равнинах беззвёздной и безлунной ночи, засыпал Донецк.

Впервые за пять недель он засыпал в тишине…

|